テキストデータを数値表現に変換し、それらの数値の比較によって類似データの検索を実現する「ベクトル検索」。生成AIやLLMの活用が進む中、ベクトル検索への注目も高まってきました。

パーソルキャリアでは社内版の対話型生成AI「ChatPCA」にベクトル検索を導入しているほか、その有用性への期待の高まりから、他の事業やサービスにおける活用についても検討を進めています。

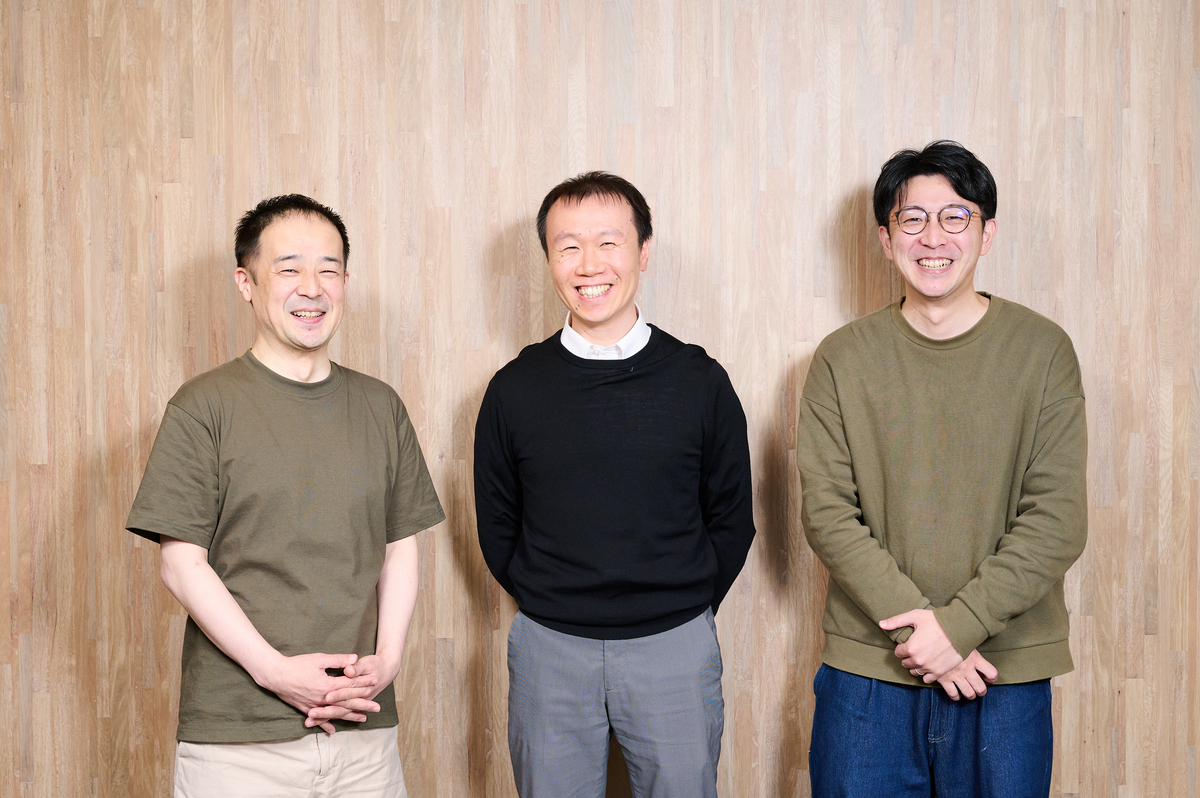

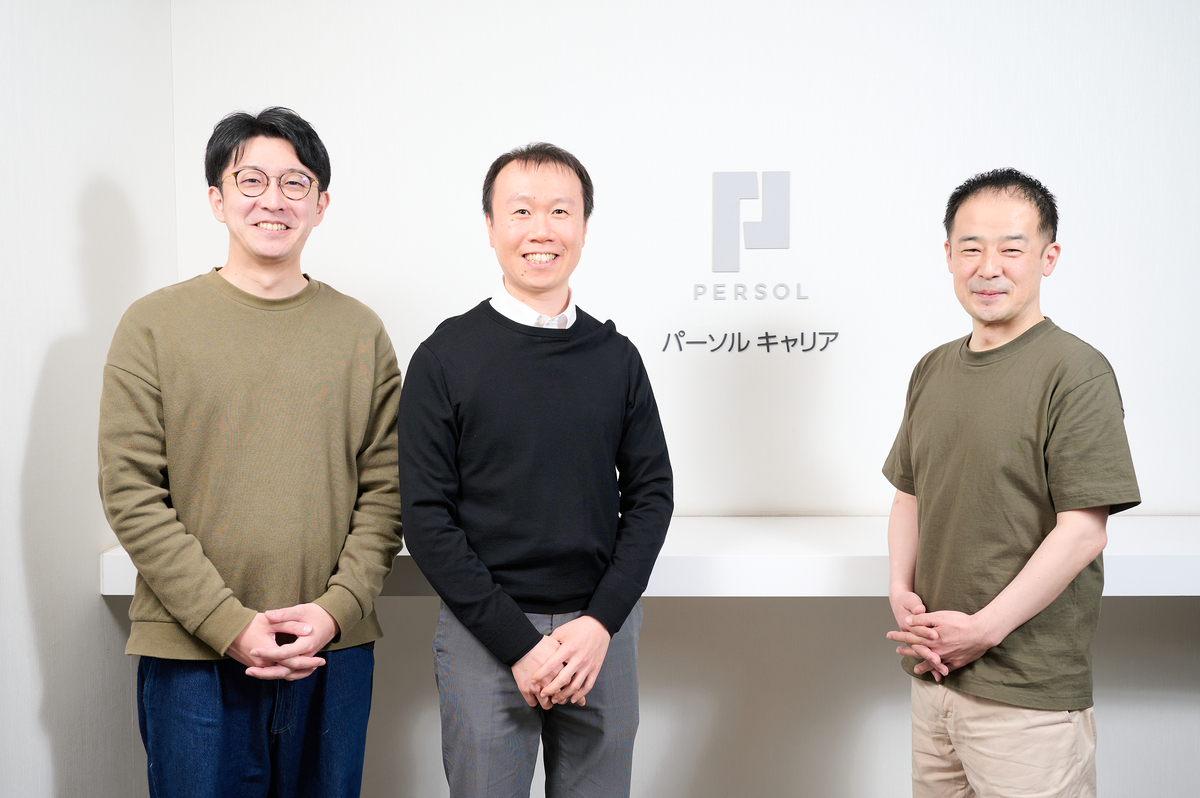

今回は、ベクトル検索推進プロジェクトを牽引するデータアナリスト3名にインタビュー。ベクトル検索を活用するベネフィットやパーソルキャリアでの活用の現在地、そして技術を起点とした事業開発のあり方と課題について話を聞きました。

- 「この有用な技術を社内に広めたい」――技術検証で得た手応えからプロジェクトを始動

- ゴールはプロダクトの完成ではなく、“この技術を誰もが理解し、いつでも・どこでも活用できる” 状態を実現すること

- 技術を起点にした事業開発のあり方について #discussion for Future

「この有用な技術を社内に広めたい」――技術検証で得た手応えからプロジェクトを始動

――まずは前提知識として、「ベクトル検索」の概要から教えてください。

浦山:「ある必要な情報や言葉を探す」という需要に技術でいかに応えるか、その方法にはさまざまな種類と長い歴史があります。

そのうちの一つが、おそらく皆さんにとって馴染みのあるキーワード検索、つまり入力されたキーワードと一致する文字列を検索する方法です。例えば「リモートワーク」と検索すると、この「リモートワーク」という単語を含む情報を見つけ出すことができます。しかし、このとき意味が似通った別の単語、例えば「在宅勤務」や「テレワーク」にまつわる情報は見つけられませんよね。

これに対して、キーワードの文字列そのものではなく、その “意味” や検索意図をふまえた検索を実現してくれる技術の一つが「ベクトル検索」です。ある言葉や画像の “意味” を捉えて「ベクトル」という数値に変換し、この数値どうしを比較して類似度を計算することで、“意味” に基づいて関連情報を見つけ出すことができます。

つまり先の例では、「リモートワーク」というキーワードのみに限定せず「在宅勤務」「テレワーク」まで含めて、検索意図との関連性が高い情報を見つけられるのです。

技術としては10年以上前からあるもので、少しずつ進化を続けてきましたが、この2年ほどで爆発的に進化したことを受けて今一度注目が集まっています。

――その有用性への期待から、新規/既存サービスにおけるベクトル検索の活用を推進するプロジェクトが始動したと聞きました。どのような経緯でプロジェクトを立ち上げたのでしょうか。

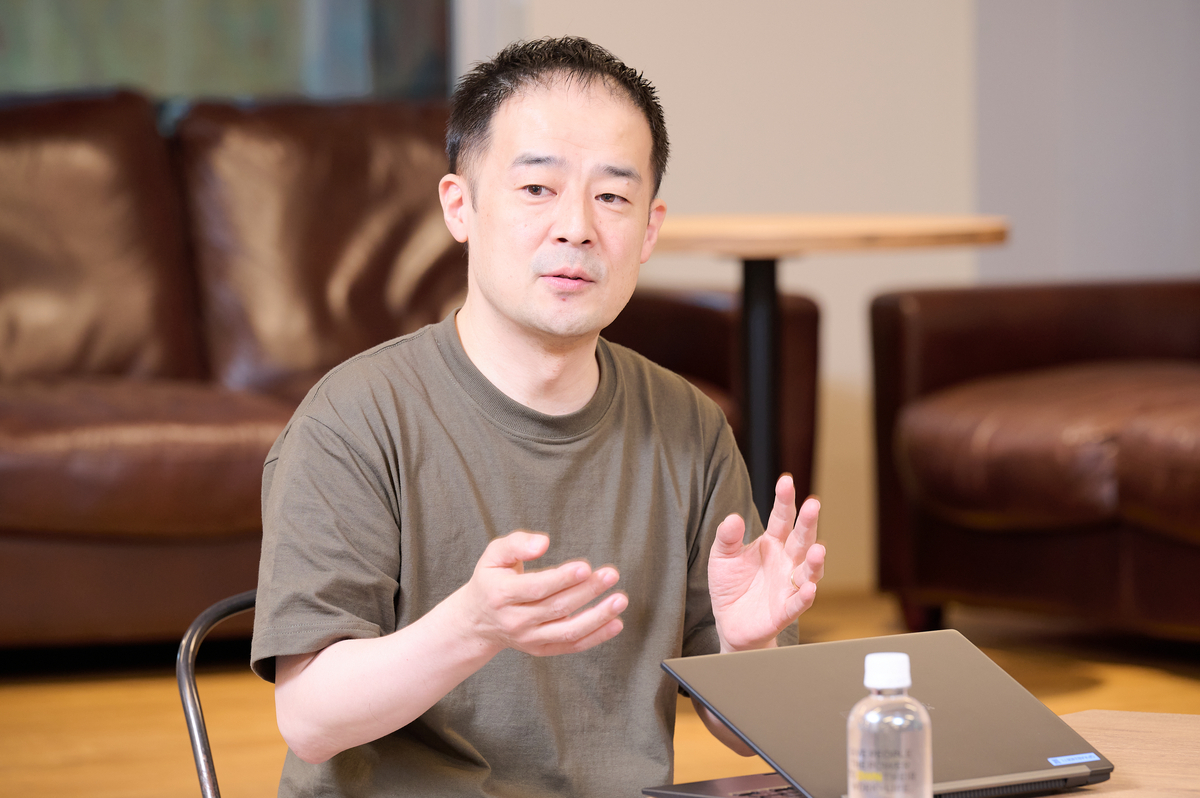

浦山:パーソルキャリアでは、これまでも個人ユーザー向けサービスのWebサイト内などで積極的にベクトル検索を活用していたのですが、使われているのは数世代前の技術でした。ある案件でこの技術に触れて、表現力の弱さなど技術的な課題をふまえてアップデートが必要だと感じたことが、今回の取り組みの発端になっています。

そこから改めてベクトル検索について調べ、年末年始の自由研究として試しにシステムを作ってみたところ、非常に良いなと。もともとChatGPTが出た頃から、技術のキャッチアップやファインチューニングを個人的に行う中でその有用性を感じていたこともあり、「これは社内に広めなければ」とプロジェクトを立ち上げることにしました。アナリティクスグループの皆さんにお声がけして、一緒に取り組んでくれることになったのが洪さんと峯さんです。

洪:ベクトル検索については社内ですでに活用が進んでいると思っていたため、これから広めていく段階にあることに驚いたというのが当時の率直な印象です。私はベクトル検索を扱った経験はありませんでしたが、お世話になっている浦山さんをサポートしたいなと参加を決めました。

峯:私は事業会社において “R&D的な取り組みから技術を実装し事業という形にする” 術を、さまざまなプロジェクトをリードされている浦山さんから盗めればという思いで参加しました。また経験があるのは1,2世代前の技術まででしたから、ベクトル検索というより良い技術を知れることへの期待もありましたね。

ゴールはプロダクトの完成ではなく、“この技術を誰もが理解し、いつでも・どこでも活用できる” 状態を実現すること

――ベクトル検索推進プロジェクトの取り組みの概要について教えてください。

浦山:何かベクトル検索を活用したサービスを作って終わりではなく、活動の狙いは “ベクトル検索という技術の応用” を社内に広めることです。その前提のもと、このプロジェクト内では技術への理解を深めるとともにデモ版の開発などに取り組み、そこで得られた知見をそれぞれが参画する案件に投入していくというのが大きな流れです。

3人の中での役割分担などは設けず、一人ひとりがアルゴリズムからフロントエンド、バックエンドまで全てを理解し企画や開発をリードできる状態を目指して取り組んでいます。

――具体的な案件の例として、どのようなものがありますか?

洪:例えばdodaエージェント事業では、開発の途上にある新たな求人情報検索サービスにベクトル検索の技術を投入し、検索精度の向上を実現しようと取り組んでいます。現在デモ版の開発が進んでいますが、やはりゼロから仕組みを作る分、新たな技術を取り入れやすく、私もプロジェクトに参画して取り組む中で期待を感じています。

峯:他に、まだアイディアの段階ではありますが、ソーシャルメディアのデータや社内に豊富にある広報記事などを対象とした検索やマッチングにも、ベクトル検索の技術を応用できないかなと。前職でSNSのデータの活用やテキストデータの分析を扱ってきた経験も活かして、今後さらに応用を進めていきたいところです。

――ここまでの取り組みの手応えや、今後の展望としてはいかがですか?

浦山:このベクトル検索推進プロジェクトを通して、ベクトル検索という技術のビジネスへの応用は少しずつ進んでいますが、先にお伝えした通りこれはゴールではありません。かつて一部の人だけが扱えたワープロが、やがて誰もが仕事に使うものになったように、“この技術を誰もが理解し、いつでも・どこでも活用できる状態” を理想として今後も取り組むことがプロジェクトの使命だと思っています。

また技術的な観点では、ベクトル検索だけに限らず、そのコアにある データをベクトル表現に変換するモデル(埋め込みモデル)をうまく応用することに挑戦し続けていければと思います。

技術を起点にした事業開発のあり方について #discussion for Future

――ここからはプロジェクトから少し離れて、「技術を起点にした事業開発」をテーマに皆さんの考えをお聞きしたいと思います。パーソルキャリアは、お客様により良い体験や新しい価値を提供できるかどうかを考える顧客志向へのコミットが強い文化だと思います。そのうえで、社会課題から事業が作られることもあれば、技術を起点にすることもあります。

浦山:やはり “いかに理解を得るか” は重要な観点ではないでしょうか。たとえその技術が有用だとしても、「投資対効果は十分か」「そこまで時間をかけて取り組む価値があるのか」と言われてしまえば、活用の推進やビジネスへの応用は難しくなりますから。

企画者にもエンジニアにもその価値が伝わり、普及に繋げられる “難しくない技術” を選定することがまずは大切なように思えます。

洪:そうですね。特に、ビジネスサイドの皆さんにその技術の重要性をいかに説明するかが肝だなと。研究の現場とは異なり、ビジネスの現場では本当に相手が納得するところまでプロダクトを落とし込まないとものにならない厳しさがあります。

今回このプロジェクトの活動を通じて社内から良い反応をいただけているのも、単にベクトル検索のアルゴリズムを示すだけでなく、自分たちで開発したデモ版をお見せしたことが大きかったはずです。

峯:やはりデモがあると現場のユーザーが価値をイメージしやすく、結果として決裁者にも「これが必要だ」とユーザー視点で説明しやすくなるなど、推進の後押しになりますね。

浦山:デモを通じてユーザーにとっての「便利」「嬉しい」を企画の方たちに伝えるとともに、エンジニアの皆さんには技術的な概念や価値と「大きな負担にならない」ことを伝えて、安心して力を貸してもらえる状況を作る。そうやって両者を大切にして、巻き込むことが必要なのだと思います。

峯:加えて、浦山さんが挙げた投資対効果の観点もやはりしっかりと意識しなければいけないという感覚があります。パーソルキャリアの企業規模に甘えすぎることのないように、「ここは絶対に利益に貢献できる」という出し方もしていきたいなと。“技術的なチャレンジ” と “利益への貢献” のバランスは難しく、考えていかなければいけないところだなと思います。

――それらの点を踏まえ、パーソルキャリアのデータアナリストにはどのような姿勢や思考が求められると思いますか?

洪:大学での研究も経験している私としては、難しい技術を究めることよりも、ビジネス実装を意識して売上の最大化に貢献できる動きをすることが、事業会社のデータサイエンティストとしての役目なのかなと捉えています。

浦山:そうしたビジネスに対する意識をしっかりと持つデータサイエンティストの活躍によって、技術の実装が着実に前進するのと同時に、願わくば、難しい技術の追究も諦めずにいたいというのが私の率直な気持ちです。難しいことに挑戦する人がい続け、その挑戦が賞賛され、挑戦することで誰かが幸せになる仕組みがある。そんな環境を築くことが、私たちが良い形でデータサイエンスを活用し続けていく支えになるのではと思います。

そんな思いもふまえて、技術にこだわりながらそれをしっかりと他者に伝えられる方、人の気持ちがわかりチームで成果を挙げられる方、自分が考える事業への貢献の仕方を信じ抜ける方を仲間に迎えられたら嬉しいですね。

――ありがとうございます。それでは最後に、皆さんが今後チャレンジしたいことをお聞かせください。

峯:事業貢献を見据えたR&Dに取り組むことができるこの環境を活かして “収益力の強化に繋がるR&D”

という意識や組織風土を醸成し、ベクトル検索のような新たな技術の活用も積極的に推進していければと思います。

洪:初めてテキスト分析系の仕事に取り組むにあたってキャッチアップに時間を要しましたが、ようやく今の最先端と言える領域に追いつき、新たな技術にも挑戦できている充実感と手応えがあります。まずは現在取り組んでいるプロジェクトを成功させて、人事データを活用したLLMの事例を作ることができれば嬉しいですね。

浦山:勉強熱心なデータサイエンティストが、周りの “手本” となる人から「これを盗みたい」と意欲を持って努力でき、その努力が認められ、伸び伸びと成長していける環境を作りたいというのが一つです。

また今回のディスカッションであったようにビジネスもR&Dも大切に、両方に良いバランスで取り組みながら、「パーソルキャリアが他社との競争の中で選ばれ続ける存在である」ことの後押しとなるデータサイエンスの活用を推進していきたいと思います。

――ありがとうございました!

(取材=伊藤秋廣(エーアイプロダクション)/文=永田遥奈/撮影=合同会社ヒトグラム)

浦山 昌生 Masao Urayama

デジタルテクノロジー統括部 データサイエンス部 アナリティクスグループ シニアデータアナリスト

AI ベンダーでデータサイエンティスト兼PL(プロジェクトリーダー)として機械学習モデルの開発やデータ分析の受託業務に従事。それまでは、ネットワークエンジニア、情報セキュリティエンジニアとして顧客の課題解決に対応。2021年10月にパーソルキャリアに入社し、推薦モデルの開発、情報検索システムの開発等、先進的なデータの活用を実践。

洪 鵬 Hong Peng

デジタルテクノロジー統括部 データサイエンス部 アナリティクスグループ サブマネジャー

大学で宇宙惑星科学分野のデータ分析や機器開発の研究に携わった後、2023年4月にパーソルキャリア入社。機械学習モデルや生成AIモデルの開発に従事。ビジネスケアラーの就労課題解決に向けた新規事業も起案。博士(科学)。早稲田大学非常勤講師、千葉工業大学非常勤研究員。経済産業省 OPEN CARE PROJECT AWARD 2023 部門賞受賞。

峯 俊介 Shunsuke Mine

デジタルテクノロジー統括部 データサイエンス部 アナリティクスグループ リードデータアナリスト

国立研究開発法人、AI開発・アプリ開発のベンチャー企業と個人事業にて大規模数値シミュレーションや顧客課題の解決に従事し、2024年3月にパーソルキャリア入社。LLMを用いたプロダクト開発やデータ分析プロジェクトで先進的なデータ・AI活用に注力。

※2025年1月現在の情報です。