dodaサイトやアプリ開発を担う「プロダクト開発統括部」では、2024年12月より、部内LT会「テックトーーク!」を開催しています。前回は、LT会のオーナーを務める24新卒の田口・大竹が、その概要を紹介してくれました。

dodaサイトやアプリ開発を担う「プロダクト開発統括部」では、2024年12月より、部内LT会「テックトーーク!」を開催しています。前回は、LT会のオーナーを務める24新卒の田口・大竹が、その概要を紹介してくれました。

今回のインタビュー編では、企画から運営までを担った24新卒6名に、アイデアが形になるまでの道のりや、周囲との向き合い方、運営を通じて得た気づきについて話を聞いていきます。そこにはどんな工夫があったのでしょうか。

特に、これからエンジニアとしてキャリアを歩みたいと考える学生や若手エンジニアの皆さんにとって、チームや組織へどう貢献していくかを考えられる内容になっています。ぜひご覧ください!

- 技術と交流をつなぐ場を作る――新卒が挑んだLT会「テックトーーク!」

- モチベーションの差、業務の重なり…「正解がわからない」運営で直面した葛藤と気づき

- 周囲の反応が少しずつ“文化”に変わっていく。LT会をきっかけに起きた小さな変化

- 信じて任せてもらえる環境で気づいた、新卒だからこそ貢献できること

技術と交流をつなぐ場を作る――新卒が挑んだLT会「テックトーーク!」

――はじめに、皆さんの大学時代の専攻や入社した背景、現在の担当業務などについて教えてください。

柏﨑:大学では経済学を専攻していたので、プログラミングやITにはまったく触れていない状態で入社しました。現在はdodaサイトの継続開発に取り組んでいます。

田口:人文科学系の学部で、「かわいさとは何か」「あざとさとは何か」といったテーマを研究していました。柏﨑さんと同じくITに縁はなかったのですが、今はdodaアプリの継続開発を担当しています。

大竹:西洋美術史を専攻し、外国の絵画を中心に学んでいました。在学中にWeb系の言語に少し触れた経験があり、そこからIT系の職種に興味を持つようになり、入社を決めました。

白鳥:大学では経済や経営を学んでいたので、ITに触れる機会はインターンで少しあった程度です。ITコンサルタントを目指して入社し、現在はdodaサイトの開発に関わっています。

桐谷:法学部出身で、もともとは公務員志望でしたが、在学中に独学でプログラミングを学び始めたことをきっかけに、エンジニアになりたいと思い入社しました。現在は、開発職として業務に取り組んでいます。

内山:情報科学を専攻していたので、開発分野にはもともと興味がありました。現在は、各サービスのマイクロサービス化を推進する業務に携わっています。

――皆さんが主導して取り組んでいる、LT会「テックトーーク!」について改めて教えてください。

田口:「テックトーーク!」は、メンバーが学習した内容を発表し合う社内LT会です。私たちが所属するプロダクト開発統括部の全員が対象で、職種や経験レベルの異なるメンバーをグループに分けて実施しています。

1回あたりの実施時間は30分で、2名がそれぞれ発表し、その後に質疑応答の時間を設けています。技術的な学びをアウトプットする機会であると同時に、チームを超えた交流の場にもなればという思いから企画しました。

名称は、少しでも楽しさや親しみを感じてもらえるように、某テレビ番組の名前を参考にして「テックトーーク!」と名付けました。

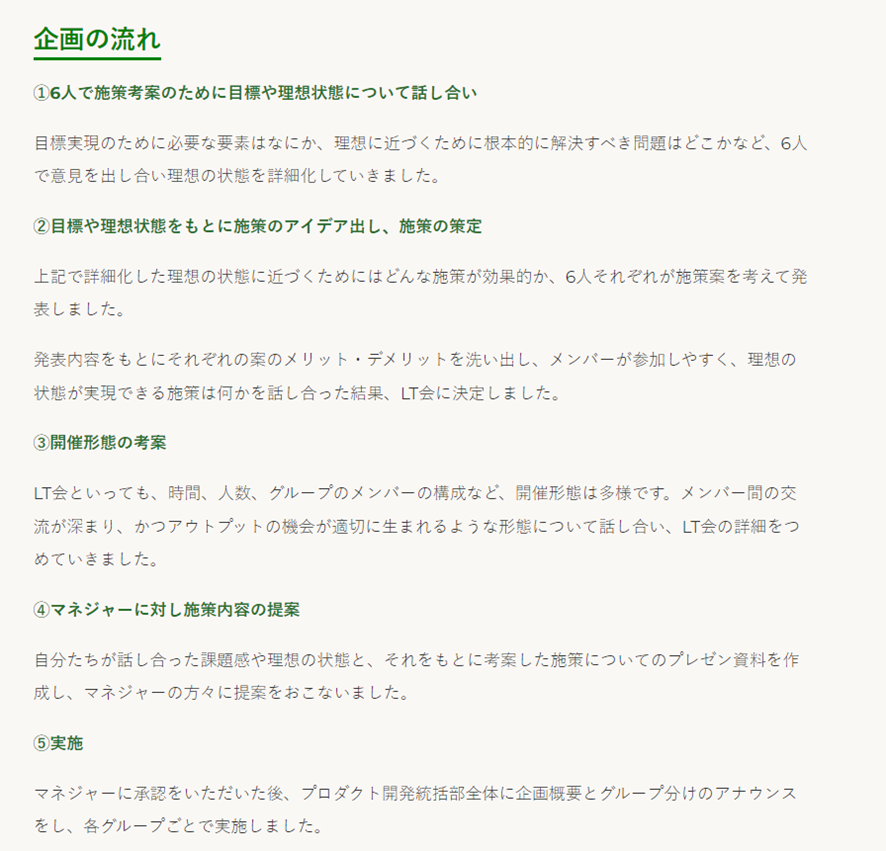

――企画から運営までは、以下の流れで進めたと伺っています。そもそも、どのようにLT会を企画したのでしょうか?

田口:マネジャーの方たちから、「プロダクト開発統括部内の交流を促す施策を新卒6名で企画してみてほしい」と声をかけられたのがきっかけです。まず、現状の課題感や理想の姿についてマネジャーと擦り合わせ、次の2点を重視して企画を考えていくことにしました。

- 交流面:困ったときに有識者へ相談できる土壌を作る

- 技術面:自己学習した内容をアウトプットする機会を設ける

この方針をもとに、どのような施策がふさわしいかを新卒メンバーで検討し、さまざまな案を出し合って議論を重ねていきました。

大竹:アイデアはたくさん出ましたが、どれも運用面での課題があり、なかなか一つに定まりませんでしたね。

田口:例えば、「交流を促進する1on1」「技術面をテーマとした座談会」など、複数の施策を並行して行う案も挙がりましたが、運営負荷が大きいという懸念がありました。また、メンバーの普段の取り組みを見えるようにしたいという要望もあり、最終的にアウトプットと交流の両方を実現できるLT会という形に決めました。

――どうやって、6人で納得できる形にまとめていったのですか?

白鳥:施策を考える前に、「そもそも私たちは何をしたいのか?」という根本的な部分について、かなり時間をかけて話し合いました。その結果、全員の中に共通の目的意識が生まれ、「この案は目的に合っているか?」という視点で判断でき、目的からブレることなく、企画を組み立てられたと思います。

大竹:実際、それぞれに「こうしたい」という理想があって、意見がぶつかることもありました。ただ、目的が明確だったからこそ、「この方が目的に合っているよね」と言われると素直に納得できたんです。全員が同じゴールを共有したことで、最終的には方向性を一つにまとめられたと感じています。

モチベーションの差、業務の重なり…「正解がわからない」運営で直面した葛藤と気づき

――実際にLT会を開催して感じた苦労は何ですか?

内山:一番しんどかったのは、メンバーのモチベーションに差があったことです。私は楽しく取り組めていたので、熱量の違いに直面した際、どう向き合えばいいのか悩みました。

そんな中、マネジャーから「すでに高いスキルを持っている方にとっては、学びの機会として優先度がやや低くなることもある 」とアドバイスをもらったんです。たしかに、優先すべき業務が別にある方も多い。だからこそ、企画の意義や自分たちの思いをしっかり伝えていくことが、参加を後押しするうえでとても大切だと気づきました。

桐谷:私も、参加者の温度感にばらつきがあると感じていました。意欲的な方が多かったですが、中には「やる気はあるけど業務が忙しくて手が回らない」という方もいます。

特に悩んだのは、日々の業務にどうやってLT会を自然に組み込んでいくかという部分です。人によって状況も異なるので、運営としても、どうすれば無理なく続けられる仕組みにできるか、最後まで悩んだところです。

大竹:企画を進める中で感じていたのは、「皆さんの貴重な時間を奪ってしまっているのではないか」という迷いでした。そんな中、「ニーズがあるかどうかではなく、学び合いや交流の文化そのものを組織に根づかせていくんだ」という柏﨑さんの言葉を聞いて納得できたんです。最近は、「学び合う文化」が浸透することで、新しく入ってくる人たちにとってもプラスになると改めて感じています。

――LT会を企画していく中で感じた、大変さを教えてください。

柏﨑:企画の締め切りが明確に決まっていない中、自分たちでスケジュールを設計するのがとても難しかったです。下期中に実施するという目安だけがあり、「何を」「いつまでに」「どうやって」進めるのかを、すべて自分たちで決める必要がありました。

加えて、「どのタイミングで誰からフィードバックをもらうか」を見極めるのにも苦労しました。あるとき、ブラザー(業務やメンタル面のフォローを担当する先輩)に「この企画について、6人以外の人から意見をもらっている?」と尋ねられ、「自分たちだけで進めていると気づけないこともあるから、もっと周囲を頼ってみたら?」とアドバイスを受けたんです。

それまではチーム内だけで話し合いながら進めていましたが、良いものを作るには外の視点が欠かせないと気づかされました。もし何も決めずに進めていたら、スケジュールは曖昧なままで、ただ時間だけが過ぎていたかもしれません。計画に区切りを設けて、意識的にフィードバックを取りにいく。そうした“前傾姿勢”が、物事を前に進めるうえで本当に大事だと実感しました。

周囲の反応が少しずつ“文化”に変わっていく。LT会をきっかけに起きた小さな変化

――LT会を終えて、周りからどんな反応がありましたか? その中で「取り組んで良かった」と思えた瞬間を教えてください。

柏﨑:実施後のアンケートでは、約7割の方が「継続したい」と回答してくれました。マネジャーに結果を報告した際、「思った以上に良い反応で驚きました」と言われました(笑)私自身も「しっかり伝わっていたんだ」と実感できて、素直に嬉しかったですね。

一方で、運営側としてはまだ改善の余地もあると思っています。例えば、参加するメリットや意義をもっと丁寧に伝えられていたら、モチベーションが低かった方にも、より前向きに関わってもらえたかもしれないと感じました。

田口:私が「報われた」と強く思えた瞬間は他にも2つあります。

1つ目は、アンケートの自由記述欄で「普段あまり触れないトピックに出会えて良かった」「コミュニケーションや技術、考え方など、シナジー効果がありそうだと感じた」といった声をいただいたことです。まさに、私たちが意識していたポイントがそのまま言語化されていて、狙いが伝わっていたとわかり、本当に嬉しかったですね。

2つ目は、LT会の雰囲気がとても明るく、参加者の皆さんが楽しそうにしてくれていたことです。「ここがわからなくて調べてみました」と話してくれた方もいて、それを聞いたときに「まさにそれこそが私たちの目指していたところだ! 」と思いました。行動するきっかけに繋がったことで、私たちの取り組みに意味があったと実感できたんです。

大竹:一方で、アンケートから「発信に対する意欲が低い人もいる」ことも浮き彫りになりました。ただ、この結果を受けて、「上のグレードの人たちから発信していく必要がある」といった議論がマネジャーの間で生まれたと聞いて、自分たちの取り組みが組織に影響を与えられたんだと感じて嬉しくなりました。こうした動きに繋がったことこそが、「取り組んで良かった」と感じた大きな理由です。

――実際にLT会を実施した後は、どのように感じましたか?

白鳥:私自身は、すべてが思い通りにいったわけではないと感じています。ただ、アンケート結果を見たときに、ポジティブな意見と改善点の指摘もバランスよく出ていたことが印象的でした。「まずは一歩踏み出せた、いい1回目だったな」と感じた一方で、どのように継続して改善していくかが重要なので、次に繋げていけるよう一つずつ積み重ねていきたいと思います。

柏﨑:今振り返ると、新卒がやることに意味があったと強く感じています。私たちは技術面が未熟で経験も浅いからこそ、「先輩たちに素直に頼ることが大事だよ」とマネジャーからアドバイスをもらいました。

その時は、「なるほど」というくらいの受け止め方でしたが、実際にファシリテーションをお願いしたり朝会で周知したりした際、「カッシーが言っているなら、みんなちゃんとやらなきゃね」と、先輩方がチーム全体に声をかけてくれたんです。これは、新卒が主導したからこそ生まれた空気感だったと感じ、挑戦する意味があったと実感しています。

信じて任せてもらえる環境で気づいた、新卒だからこそ貢献できること

――今回の取り組みを通じて、さまざまな反応や学びがあったかと思います。こうした経験も含めて1年間を振り返った際、「新卒だからこそできた」と感じることはありましたか?

桐谷:新卒だからこそ、いろいろなことに挑戦させてもらっていると感じています。リーダーやブラザーの方から「これやってみよう」「次はこれもどう?」と声をかけてもらい、難しそうだと思っていたことでも、実際に取り組んでみると意外とできるんです。本当に困ったときにはしっかりサポートしてもらえるので、「挑戦する機会を与えてもらっている」と感じました。

大竹:組織の中に長くいると、どうしても慣れが生まれて、「これって当たり前だよね」と流してしまう部分があると思います。新卒は新しく入ってきた立場だからこそ、「なんでこうなんだろう?」「もっとこうできないかな?」といった“ピュアな視点”を持つことができるんです。そうした疑問や気づきは、組織にとってもすごく貴重なものだと思います。だからこそ、新たに新卒が入ってくる時は、その声を大切にして、柔軟に取り入れていく姿勢が必要だと感じました。

白鳥:社内勉強会に参加した際、内容がほとんどわからず、一から教えてもらいながら、どうにかついていくような状態でした。正直、少しネガティブになっていましたが、あとから「全然わからない人には、どこから教えるべきかを考えるきっかけになった」と言ってもらえたんです。自分の“わからない”という状態も、周囲にとっては大事なヒントになっていたのだと気づけました。これは、新卒という立場だからこそできた貢献だったと思います。

――これから入社してくる新卒メンバーに、どんなことを伝えたいですか?

桐谷:入社前はきっと不安もあると思いますが、 過度なプレッシャーを感じすぎなくて大丈夫です。パーソルキャリアは本当にサポートがしっかりしていて、困ったときには必ず誰かが助けてくれます。いきなり「本番リリースをひとりでして」といったむちゃぶりをされることはないので、安心して入ってきてほしいです(笑)

内山:入社したからには、どんどん自分をアピールしてほしいですね。私自身、みんなが見られる場所に興味のあることを記載したら、「挑戦してみない?」と声をかけてもらえました。「こういうことが好きです」と伝えるだけでも新しい挑戦に繋がることもあるので、まずは自分を出してみてほしいです。

田口:初めはわからないことが多くて当然なので、マネジャーやブラザー、周りの人たちとたくさん対話してほしいです。さまざまな意見を聞くことで、自分の進んでいく方向を見定める判断材料を集められます。普段の会話や1on1の時間を活用して、自己開示しながら話し合いを重ねることで、自分らしい道が少しずつ見えてくるはずです。

――最後に、今後どんなことにチャレンジしていきたいか、それぞれ教えてください。

田口:まずは、2年目としてどんな役割が求められているのかをきちんと把握することから始めていきたいです。そのうえで、どんなことにチャレンジするかを決めていけたらと思います。

柏﨑:1年目はエンジニアリングの基礎を学んできたので、今後はITコンサルタントとして、より上流のフェーズにも関わっていきたいと考えています。

白鳥:私もITコンサルタントとして入社しましたが、技術面への興味が深まった1年でした。今後は、さらに技術力を高めていきたいと思います。

大竹:新卒育成に興味があるので、そういった役割を任せてもらえるよう知識やスキルを身に付けていきたいと考えています。

桐谷:私もまだ学ぶ立場ではありますが、次の新卒が入ってくるので、正しく、わかりやすく教えられるようになりたいですね。

内山:2年目は障害対応に力を入れていきたいと考えています。サービスに対するインパクトが大きく責任も伴う領域ですが、組織の一員としてしっかり貢献していけるよう、スキルも意識もさらに磨いていきたいと思います。

――ありがとうございました!

(取材=伊藤秋廣(エーアイプロダクション)/文=嶋田純一/写真=大金彰(PalmTrees inc. ))

田口 果歩 Kaho Taguchi

プロダクト開発統括部 グロース開発部 dodaアプリ開発グループ

2024年4月に新卒でパーソルキャリアへ入社。現在はdodaアプリの継続開発チームに参画。

大竹 咲弥 Saya Otake

プロダクト開発統括部 doda システムアーキテクト部 doda アーキテクト第 1開発グループ

2024年4月に新卒でパーソルキャリアへ入社。

桐谷 征馬 Seima Kiriya

プロダクト開発統括部 グロース開発部 dodaサイト開発第1グループ

2024年4月に新卒でパーソルキャリアへ入社。4月にdodaリビルドグループに配属され、現在はdodaサイト開発1グループに参画。

柏﨑 遥貴 Haruki Kashiwazaki

プロダクト開発統括部 グロース開発部 dodaサイト開発第2グループ

2024年4月に新卒でパーソルキャリアへ入社。現在はdodaサイトの継続開発チームに参画。

白鳥 駿 Shun Shiratori

プロダクト開発統括部 グロース開発部 dodaサイト第3グループ

2024年4月に新卒でパーソルキャリアへ入社。4月にCRM開発グループに配属され、現在はdodaサイト開発3グループに参画。

内山 涼太 Ryota Uchiyama

プロダクト開発統括部 dodaシステムアーキテクト部 dodaマイクロサービスグループ

※2025年4月現在の情報です。