パーソルキャリアでは、より良いユーザー体験を追求すべく、UI/UX デザインとエンジニアリングの連携強化に取り組んできました。特に OOUI ( Object Oriented User Interface )に関しては、2020 年にソシオメディア株式会社による OOUI トレーニングを受けた (※1)ことを契機に、デザイナーとエンジニアの双方が主体的に勉強会を開催し、継続して学びを深めています。

そこで今回は、5 年ぶりにソシオメディア株式会社の藤井様、高取様をお招きし、OOUI の現在地について伺いました。また、生成 AI 時代における OOUI の役割や、今後の可能性についても語っていただきました。

パーソルキャリアからは OOUI に関する社内勉強会をリードする UI/UX デザイナーの篠崎と、リードエンジニアの金子も交えてディスカッションしました。

共通言語としての OOUI

――本日はよろしくお願いします。まずは、ソシオメディアさんの事業内容について、あらためて教えてください。

藤井:ソシオメディアは、ソフトウェアの UI デザインを専門とするコンサルティング会社です。UI デザインに関わる調査やエクスパートレビューなど、設計の前段階から課題を明らかにし、改善提案を行っています。

また、インハウスのデザインチームや現場で UI 設計に携わる方々に向けて、基礎知識の浸透と実践への橋渡しを目的に、OOUI トレーニングも提供しています。そのほか、書籍の出版やイベントの開催といった啓発活動にも力を入れています。

――OOUIトレーニングは、どのような目的で依頼されることが多いのでしょうか?

藤井:ご依頼いただく背景には、組織づくりやプロジェクトの準備といった場面があります。たとえば、これからデザインチームを立ち上げようとする企業では、基礎的な考え方の理解や共通言語の整備を通じて、チームの土台を作る目的で導入されることが多いですね。

また、実際のプロジェクトでは、関係者間で認識や理解をそろえる目的でも活用されています。そのため、受講されるのはデザイナーに限らず、エンジニアや企画職など多岐にわたります。

――パーソルキャリアでは、OOUI をどのように位置づけていますか?

篠崎:パーソルキャリアでは、デザイナーだけでなく、企画・営業・エンジニアも含めた新卒研修で OOUI を扱っており、職種を問わず一定の共通認識が根づいています。

ジュニアクラスのデザイナーの間でも関心は高く、ソシオメディアさんの書籍(※2)に掲載されたワークに、1 年かけて自主的に取り組むこともしています。リードクラスのデザイナーにとっては、OOUI での設計能力が評価対象になっており、組織全体でその重要性が理解されていると感じています。

――――実際にトレーニングを受けてみて、どのような変化がありましたか?

金子:OOUI がチームの共通言語として機能するようになってきました。これはプロダクトのソースコードの構造にも良い影響を与えています。

OOUI を共通言語としてデザインされたプロダクトでは、データベースのテーブル名やオブジェクトの切り方が整理されています。データベースのテーブルを見るだけで、そのプロジェクトが良い状態にあるかどうか、およその見当がつくこともあります。

目当てをどう現すか

――OOUI を実践するうえでは、どのような難しさがあるのでしょうか?

篠崎:既存のプロダクトがタスク指向(※3)の場合、それを OOUI に変えるのは、どうしても難しくなりますね。

特に業務プロダクトでは、もともとの業務自体が手続き的でタスク指向である場合、プロダクトを OOUI にするには業務のやり方自体を変える必要があることも多く、話が大きくなってしまいますから、その実現も容易ではありません。

金子:既にタスク指向でデザインされたプロダクトを OOUI に転換するプロジェクトは、相当な挑戦になると思います。

一方で、パーソルキャリアでは 5 年前から組織として取り組んでいることもあり、新規に開発する事業は自然と OOUI でデザインされるようになってきています。最初から OOUI でデザインされていれば、そもそも問題になりません。

篠崎:そうですね。自然と「まずは OOUI でやってみよう」という雰囲気になっていますね。その上で、次の段階の難しさというのも感じています。原理としては理解しているのだけど、やってみると一筋縄にはいかないというか。

藤井:OOUI の実践で難しいのは、たとえば「目当てをどう現すか」という点です。既存の業務の概念がある場合、その用語を理解する難しさもありますが、必要な新しい概念がある場合は、まだ誰も言語化していない状態で名付ける必要があります。こういう概念がある、ということを提示しなければならないのです。

これがうまくいかないと、概念は存在しているものの、正確に表現できず、結果的に扱えないものになってしまいます。

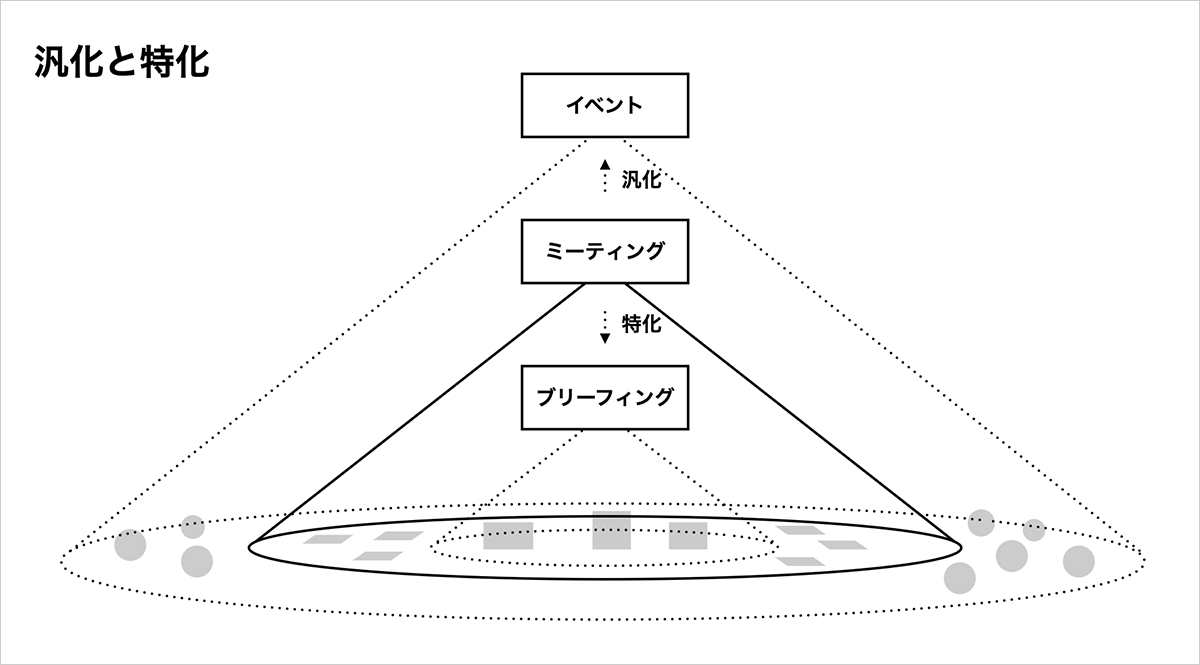

たとえば、ミーティングを扱うソフトウェアでは、ユーザーの文脈に特化すると「ブリーフィング」といった細かい単位になる場合があります。

しかし、より汎用的な概念として定義すると、「イベント」という形でまとめられることもあります。OOUI では、このようなオブジェクトを名詞として定義しますが、どのレベルで定義するかは実際に取り組むと非常に難しい部分です。

さらに、世の中でまだ言葉になっていないものを扱う場合も、難易度が高くなります。

高取:何をオブジェクトとして実在化してユーザーに触れるようにするのか、については創造的な判断を伴うので、そこにはある種の発明が求められますよね。

とはいえ、それこそが OOUI — GUI(Graphical User Interface)のデザインにおける面白さでもあります。

生成 AI と擬人化エージェント

――生成 AI を活用した GUI の可能性について、みなさんの考えを聞かせてください。

高取:生成 AI と GUI というテーマにおいては、生成 AI の技術をソフトウェア内で活用する場合と、生成 AI を活用して GUI をデザインする場合の、二つの観点が考えられると思います。

まず、生成 AI の技術をソフトウェア内で活用する場合についてですが、直近でもいくつかの大きな躍進が見受けられます。

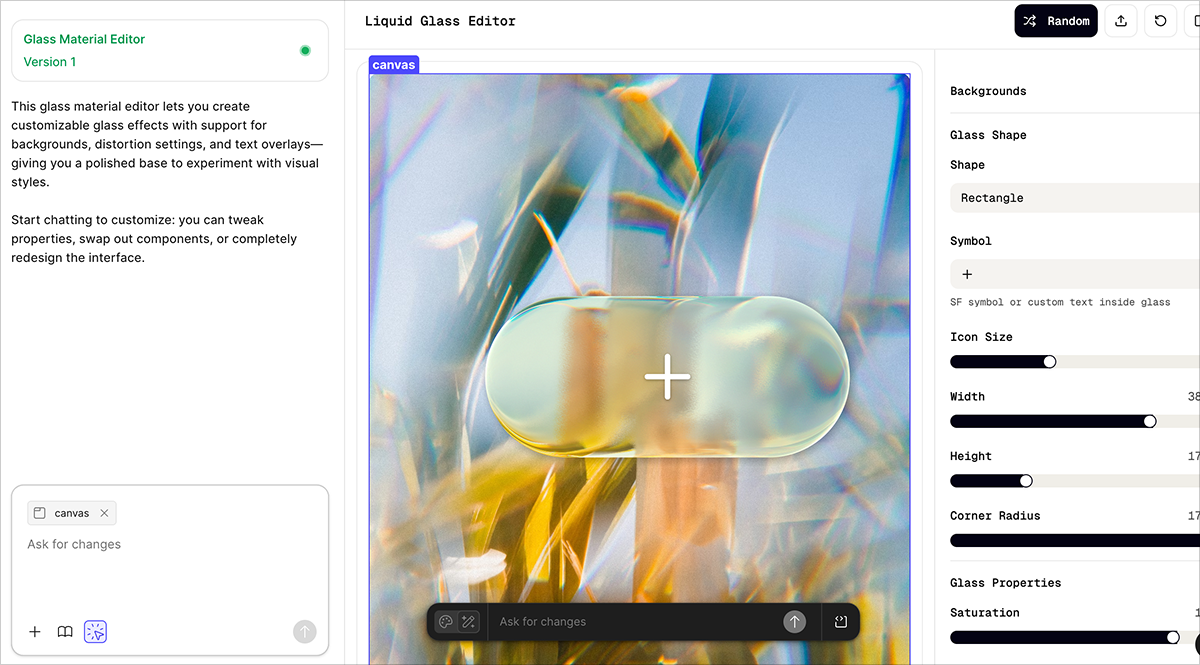

ひとつは、新規作成時に生成 AI が文脈に沿った適切な初期値を「良いデフォルト」として提示することです。これにより、ユーザーは完成イメージに近い状態から最小限の調整で作業を進められます。

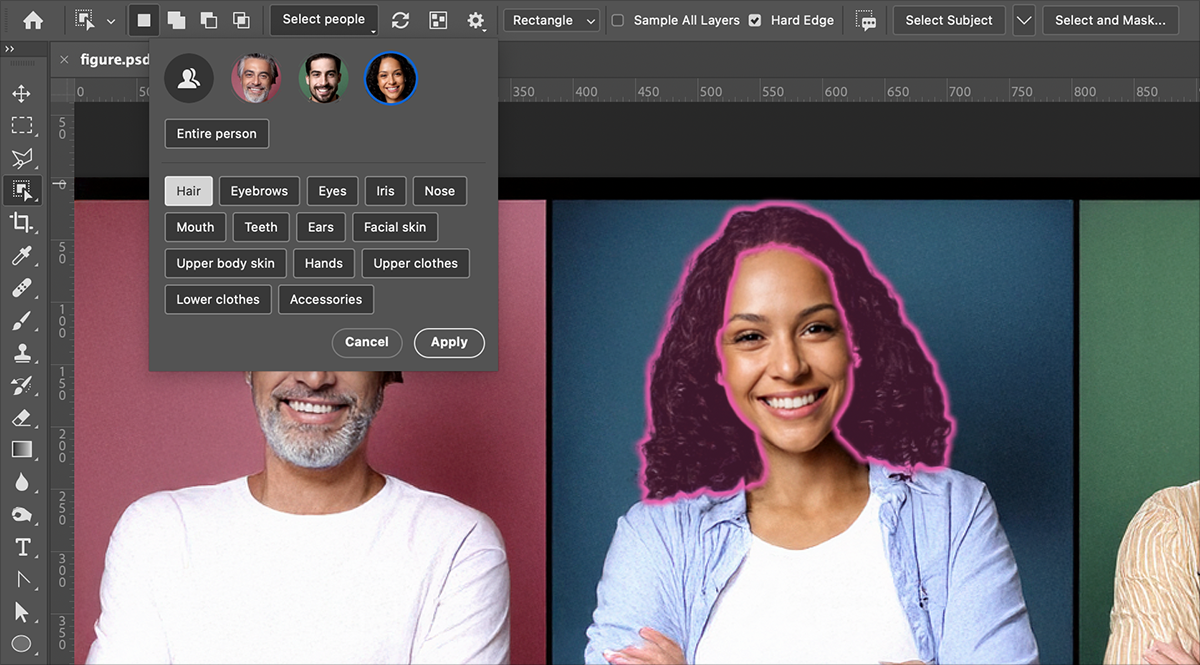

もうひとつは、高精度な選択です。Photoshop のオブジェクト選択ツール(※4)では、眉毛やアクセサリーなど、画像の特定部位を AI が認識し、まるでオブジェクト選択のような感覚で対象物を選択できるようになっています。

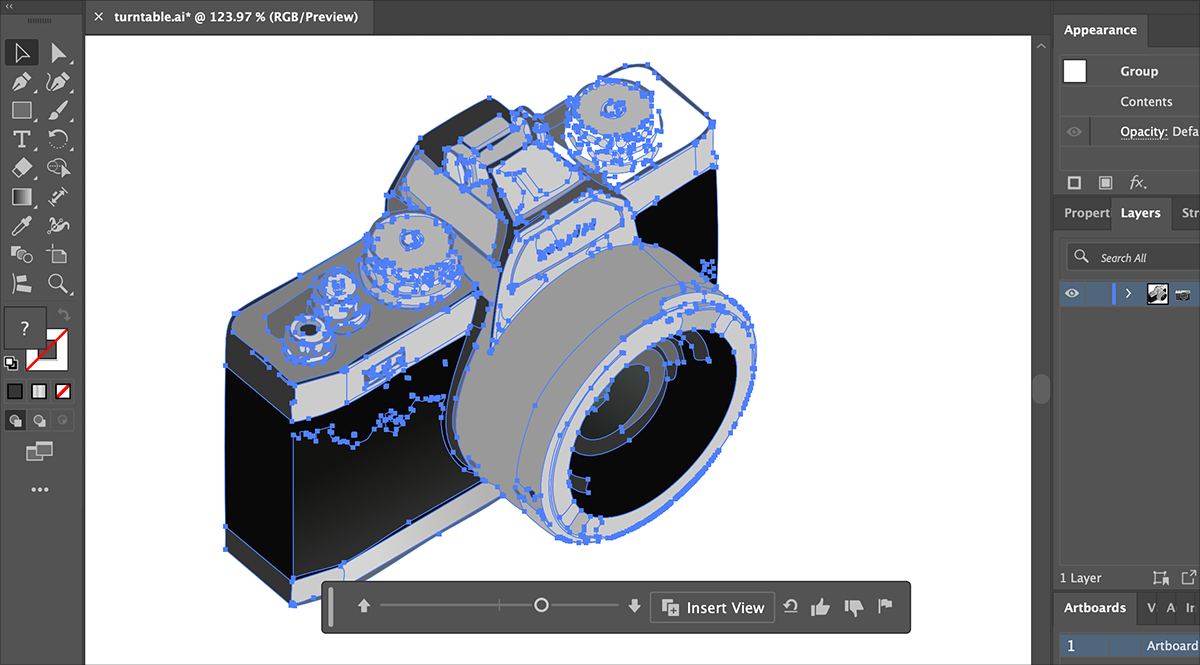

視覚的な操作とシステムの処理が連動するマッピングの仕組みも可能性を広く感じます。たとえば、Illustrator のターンテーブル(※5)は、正面から描いた絵をスライダーで回転させると、描かれていなかった横や背面の状態を随時生成し表示します。これはユーザーの操作に応じて生成 AI が画像を生成する仕組みですが、ユーザーにとっては、まるで目の前の絵を直接回転させているかのように感じられます。

さらに AI がより自律的かつ高度に稼働できるようになった場合、これらの発展形として、ユーザーが AI エージェントにタスクを依頼するのではなく、もう結果があらかじめ並んでいてそれを選択する、あるいは作成した結果が即座に実現される、といった形も考えられます。そのようなことが可能になれば、これまで実在化されていなかった概念もオブジェクトとして GUI 上で扱えるようになっていくかもしれません。

篠崎:AI によってできることが増えると、考えるレイヤー自体も変わっていくのだと思います。

先ほどのターンテーブルの話も非常に興味深いですが、デザインの観点で見ると、ユーザーの行う操作や情報の複雑さを、システムや UI で解消してあげることが、今のシステムやプロダクト開発でも行われています。それを AI に置き換え、AI が裏で処理してくれるようになる、という方向に進んでいくのだろうと感じました。

こうした変化によって、今よりも複雑なこともGUIで扱えるようになり、可能性が広がるのは楽しそうだなと思いました。

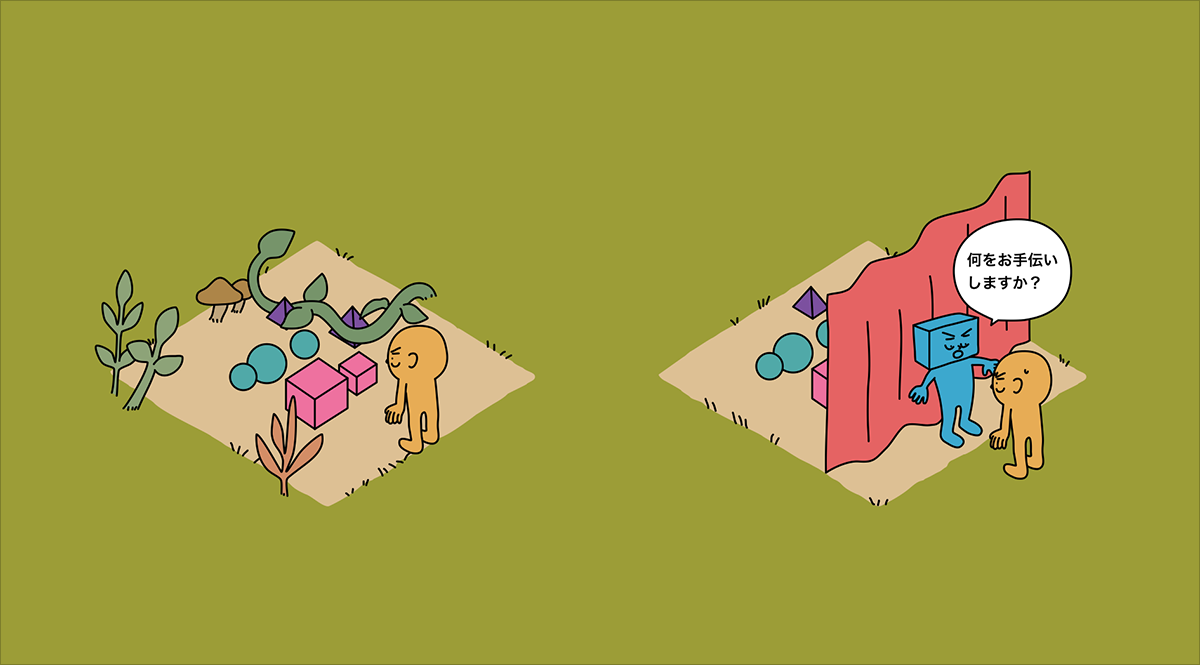

高取:生成 AI を活用するための GUI でいうと、擬人化された AI エージェントにチャットなどを通じて、タスクを依頼するようなものがイメージされることが多いかもしれません。

しかし、擬人化された AI エージェントでは、目標とした状態のイメージを AI エージェント

への指示に変換する手間が生じるため、直接操作の感覚が損なわれます。そういう意味ではかなりタスク指向的で、作りながら考える人間の創造的な活動とは合いません。

いっとき、擬人化された AI エージェントの登場によって「GUI はもうシンプルなチャット入力の UI さえあればいい」といった議論も盛り上がりました。ところが蓋を開けてみると、現在そのチャット UI は非常に複雑になっています。ツールの選択や AI の記憶管理、会話の分岐など、人間同士のチャットでは行わないような操作も可能です。

人はどうしても操作の対象を頭に思い描き、それを自身で直接コントロールしたいという欲求を持つものです。この欲求に応える形でチャット機能は拡張され、もともと入力ライン一本で済むはずだったものに、多くの操作が追加される結果となっているのだと思います。

さらに、対人的なコミュニケーションがユーザーに与えるリスクも懸念されます。最近のチャット形式による擬人化 AI エージェントサービスでは、エージェントが非常に人間らしく振る舞うため、ユーザーは AI を人と同じように扱ってしまいます。そのような状況では、意図的にユーザーを誘導するような新たなダークパターンもありえますし、意図せずともユーザーのバイアスを強化し、危険な状況を招く可能性もあります。OpenAI の GPT-4o 廃止に反発した #keep4o 運動(※6)も記憶に新しいでしょう。

それに、言葉による操作という観点で、生成 AI 技術を OOUI 的に活用する方法としては、擬人化されたエージェントを介さず、対象そのものに直接働きかけるアプローチも考えられます。

たとえば私がライトに「つけ!」と言えば、部屋が明るくなるとか。同様にクーラーに「つけ!」と言えば部屋が涼しくなるし、ラジオに「つけ!」と言えば音楽番組が流れるといったように、対象ごとに適切な振る舞いがなされる。 GUI であれば、何かの一覧に向かって「グループになって」と言えば、そのメッセージを送った人と、一覧されているオブジェクトの属性に合わせた適切なグループ化が自動でなされるとか。何か複雑な操作が必要な処理を一括で行うような場合に有効そうです。このように、生成 AI を用いた言葉での操作は、必ずしも擬人化したエージェントを前提とするものではありません。

金子:私はふだん生成 AI を使った開発をやっているのですが、その中で、AI にタスクを任せる場合は、しっかりとしたガードレールの設計が求められます。というのも自走する AI は時に暴走することがあり、その際に「ここではこれをしてはいけない」という制限を設けても、意図通りに守られないことがあります。自律的に動くがゆえに意図とズレる場面も多い。たとえば、「カタカナ入力を避けて」と伝えたら、「カタカナ」という4文字の単語を避けるように AI が認識してしまったことがありました(笑)

一方で、 Illustrator のターンテーブルのような機能は、操作の限界や効果の適用範囲が、対象物の性質としてごく自然な形で明示されていて、ガードレールの設計や操作の制約が明確です。こうした設計は非常に筋が通っていると感じます。

また、擬人化エージェントは人間らしい形に模してしまうことで制限が生まれることもあります。例えば、人が介在することでタスクの効率や達成度が下がる場合があります。私が気に入っている食洗機の例で言えば、人の手では扱えない高温・強アルカリの条件で洗浄を行うことで、より効率的にタスクを達成できます。同様に、 AI においても人間の形を模す必要はなく、制限をかけることでかえって能力を活かせなくなる場合があると感じています。

AI と共創する未来

――AI によるコード生成の事例が出てきましたが、もう一つの観点、生成 AI を 活用して GUI をデザインする事についてはどう思いますか?

高取:色々と使ってみてはいるものの、現時点で GUI の AI 生成で私が実用に耐えうる品質と思えるものはなさそうです。ただ技術革新の速度を考えると、すぐにでも使えるものが出てくるとは思います。たとえばショッピングサイトであれば「買い物かご」という概念が既に一般的なものとして存在するため、その GUI を高品質で生成することについては、実現性が高そうです。

しかし、「買い物かご」の概念自体が存在しない世界で、それを新たに創発するような、 ある種の発明となる領域については、まだ十分に言語化されておらず、当面は人間が担う必要があると思います。ということは、人間が設計したクラス図から GUI を自動生成するような仕組みであれば、高い品質で出力可能なものが近い将来に登場しそうですね。

篠崎:高取さんのお話の流れにも関連しますが、現状では「人間が知らないことは AI は作れない」という制約があります。 AI がそれを可能にするには、逆推論や発想のひらめき、あるいはリフレーミングと呼ばれるような思考プロセスが必要になると考えられます。現状の大規模言語モデルで逆推論はまだ実現されていないとしても、もしこれが可能になった瞬間、パラダイムシフトが起きるのではないかと感じています。極端に言えば、自分の職がなくなる可能性もあります。

もちろん、それを実現するには AI が十分に観察・理解できるだけのコンテキスト、つまり世界全体の情報を持っている必要があります。そのレベルに到達できるのはいつになるのか、非常に興味深く、かつ緊張感を持って見守るべき時期だと思います。ある日必ずその瞬間は訪れるでしょうし、そのときには覚悟を持って対応する必要がありそうです。

金子: GUI のデザインは、ある種の発明を伴うところに面白さがあると感じています。 OOUI については、ここ 5 年ほど考え、さまざまな UI を見てきましたが、説明が難しい部分も多くありました。たとえば Google マップは、誰もが使ったことのあるサービスですが、地図上のオブジェクトや情報をどのように解釈すればよいかを単純に整理して説明するのは容易ではありません。

今日の議論で出た「汎化と特化」という視点で見ると、 Google マップは汎化を極限まで進めた例だと考えられます。この汎化の上でクリエイティブなジャンプが生まれ、新しい発想を組み合わせることで革新的なプロダクトが生まれるのだと思います。論理的な構造とクリエイティブな発想は、意外と隣接しているのかもしれません。

今後は、AI によって極端な汎化や特化を行うことで、これまでにないコンセプトを持つ GUI が生まれる可能性もあると感じています。

――最後に、AI と共に創作する未来を、どのように見ていますか?

藤井:わからないんですよね。(笑)

いろいろ試行錯誤して、その試した結果、うまくいったやつだけが残るということだと思います。

生成 AI でできてしまう部分はもうお任せするというやり方もあるかもしれないですが、特に私は「オブジェクトいじりたい人間」なので、何かしら手を入れたいんです。

手を入れずにお任せできるのであれば、それもまた逆にもうオブジェクトとしてそこにあってくれたらいい。結果が対象物として実在化されていて、そこに手を入れていく。存在する必要がないのであれば、もう裏で勝手に動いてて、人間は意識すらしないものになるので。

オブジェクトとして目の前にあって、その裏ではいろいろな生成 AI 技術の恩恵を受けるということはあるかもしれないですけれども、これからも手を入れながら付き合っていくという形になるんじゃないかなと思います。

高取:ずっと先の未来、このまま生成 AI の技術が発展していった世界を空想するなら、生成 AI のような機械が創作を行うようになることで、人間の創作活動自体が現在とは違ったものになっていくのではないかと思います。これまでもデザイナーはさまざまな道具と共進化してきましたが、生成 AI の性質は Photoshop や Illustrator のような道具というよりは草花や虫に近いもののように感じるんです。

思えば生成って生命そのものですよね。となると、創作は庭づくりのようなものにもっと近づいていくかもしれない。誰もが自分の創作の庭の庭師になるということです。そういえば、エクストリーム・プログラミングの考案者であるケント・ベックはソフトウェア開発を庭づくりにたとえていましたよね(※7)。

庭づくりにも、ベルサイユ宮殿からプランターガーデンまでいろんなアプローチがありますが、私はジル・クレマン(※8)の「動いている庭」のコンセプトが、デザイナーの姿勢としてインスピレーションになるんじゃないかと思います。自然の自律的な成長や偶発性を尊重しながら人が関わる庭のあり方です。

庭師は植物や動物のふるまいをよく観察し、必要なときだけそっと手を加える。雑草や野草も無理に取り除かず、生命の動きをそのまま生かすことで、庭は時間と共に姿を変え続ける。計画や制御を手放し、生命と一緒に場を育てるような態度です。

私たちが提供するデザインコンサルティングやトレーニングは、成果物のデザイン作業というよりは、クライアントのチームに参加し、作りながら考え、形を生み出すデザイニングです。生成 AI によって誰もが容易に高品質な成果物を出力できるようになり、人間の創作活動自体が変わっていくのだとしたら、このデザインにおけるデザイニングの重要性がさらに注目され、高まっていくのかもしれないです。

――ありがとうございました!

(※1)パーソルキャリアでは、2020 年にOOUI ワークショップを開催した。

ソシオメディア藤井幸多氏から学ぶ! OOUIワークショップ

https://techtekt.persol-career.co.jp/entry/culture/200407_01

(※2)『オブジェクト指向UIデザイン――使いやすいソフトウェアの原理』ソシオメディア株式会社, 上野学, 藤井幸多(著), 2020, 技術評論社

(※3)タスク指向:タスクを起点とすること。オブジェクトを起点とした OOUI に対して、対極的なアプローチ。

(※4)オブジェクト選択ツール:Adobe社のソフトウェア「Photoshop 2025」の選択機能。

https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/using/tool-techniques/object-selection-tool.html

(※5)ターンテーブル:Adobe社のソフトウェア「Illustrator 2026 (Beta)」に搭載された機能。

https://youtu.be/gfct0aH2COw?si=Rmwe31JPI4r2ykDu

(※6) #keep4o 運動:2025 年 8 月に OpenAI が新モデル「GPT-5」をリリースした際、多くのユーザーがそれまで親しんできた「GPT-4o」の利用ができなくなったことに対して、その存続を求めるために SNS 上で広がった運動。

(※7)『エクストリームプログラミング』ケント・ベック, シンシア・アンドレス(著), 2015, オーム社, 第 3 章 価値、原則、プラクティス。

(※8)ジル・クレマン:フランスの庭師、庭師、修景家、小説家。植物にとどまらず生物全般についての造詣もが深い。庭園論に『動いている庭』(1991, みすず書房)がある。

藤井 幸多 Kota Fujii

1980年、東京都に生まれる。ソシオメディア株式会社ユーザーインターフェースデザイナー。各種アプリケーションのデザインコンサルティングを経験。デザインおよび評価、OOUIの方法論やデザイントレーニングプログラムの開発と実施などを通してデザイン組織への支援を行う。専修大学非常勤講師。著書に『オブジェクト指向UIデザイン』がある。

高取 藍 Ai Takatori

ソシオメディア株式会社デザインコンサルタント、ユーザーインターフェースデザイナー。ウェブ制作・ソフトウェア開発会社にて UIデザイナーとしての経験を積む。現在は同社でデザインコンサルタントとして、主にビジネスアプリケーションのデザインおよびユーザビリティ評価に従事。

篠崎 真由美 Mayumi Shinozaki

デザイン推進統括部 クライアントサービスデザイン部 デザイン第1グループ リードデザイナー

2022年2月入社。Web/UIUXデザインを主務に、ベンチャー企業でメディア運営や新規事業開発のクリエイティブ業務やSIerでデザイン導入支援に従事。

金子 広大 Kodai Kaneko

タレントシェアリング部_Business_innovation統括部 HiPro開発マネジメント部 エンジニアリングG

iPhoneとAndroidのネイティブアプリで、 アプリの企画 -> デザイン -> 開発 -> リリース -> グロースまでの経験を生かして、活動中。現在、React Next TypeScriptにも挑戦中。

※2025年8月現在の情報です。